ショスタコーヴィチ交響曲第5番 [クラシック]

10日間うちに帰っていて今夜、仙台に戻ってきた。今日は午前中女房に煮物を山ほど作らせてそれを持って帰ってきた。明日は買い出しに出かける。

戻りの新幹線はガラガラだった。普段、日曜の夕方6時前のはやてこまちは満席で取り損ねることがよくある。連休後のしかも土曜だとこんなもんなのか。

その新幹線の中で2席を占領してiPodでショスタコーヴィチの交響曲の第5番を、ゲルギエフとロストロポーヴィチの録音を訊き較べながら戻ってきた。ちょうど聴き終わる頃に仙台に着いた。

久しぶりにこの曲を集中して聴いたけど、この二人の演奏が正反対ではないにしても、この曲の解釈を二通りにわけるとすればそれぞれの代表的な録音だろう。

ショスタコーヴィチの交響曲第5番はおそらく彼の最も有名な曲。最初、僕にとってはテレビドラマ「部長刑事」の始まりの音楽として、大阪の此花警察署の玄関と土曜の夜の雰囲気と大阪ガスとが渾然一体となったイメージが第4楽章の冒頭音楽にまとわりつくことになった。40年前に京阪神地方に住んでいなかった人には何の話だかわからない。

その後中学のとき、当時流行り始めていたシンフォニックなスタイルのブラスバンド用にこの第4楽章を編曲しようと言う話が出て、僕も含めて数人が全音社のポケットスコアを買った。これが生まれてはじめて買ったオーケストラのスコアだった。いざ中身を見てみると当時のクラブの実力では演奏不可能であることがわかってあきらめた。あきらめてしまうまえ、トロンボーンが第4楽章の第1主題を吹いていると音楽準備室の外でたいてい誰かが「あ、部長刑事」と叫んでいた。昔話はこのくらいにしておこう。

この曲は人によっていろいろな解釈がある。またスコアにもテンポ指示が混乱したまま放置されていて、これをどう見るかによって曲の解釈にも影響してくる。内容に関するショスタコーヴィチ自身の言葉は(あまり内容のない公式発言は別にして)それほど残っていないし、解釈やテンポの異なる演奏を聴いても(少なくとも初演のムラヴィンスキーとバーンスタインの演奏とは対面している)それに対してなにも発言していない。彼のオペラやバレエに対するプラウダでの批判のあとで、ストーリがあったり言葉が付随していたりするとヤバいと考えていたと思われる。

この曲は彼にしては、そして1937年という時代にしては堅牢な古典感覚を前面に出した曲で、その前の第4番のようなとりとめのない(まるで瓶を逆さまに振ると出てきましたとでも言うような)主題が現れては消えするマーラー的としか言いようのない曲とは違って、限られた要素からなる数個の主題で全体が作り上げられている。特に第1楽章は直線的ながっちりとした構造を持っている。また、第1楽章で盛んに変形を受けて展開され尽くした第1主題が、第2楽章の冒頭主題として3拍子への展開をさらに続けたり(第1楽章は4拍子で内部の拍子交代はない)、3楽章でも第2主題や低音の応答音型として現れたりするところや、4つの楽章すべてがソナタ形式と三部形式の組み合わせとして解釈可能であるところなど楽章間の構成も古典的な構築感を重要視しているように見える。逆に、彼の多くの曲で至る所に現れるパロディックな表現は、この曲では最小限に押さえ込まれている。

この執拗なまでの古典性は、自分がモダニズムの作曲家ではない、という主張であってプラウダ批判に対するショスタコーヴィチの音楽的な回答である。一方でオペラやバレエと違って言葉はまったく付随していないので具体的な内容はわからない。この純音楽性によって真意を覆い隠したと言っていい。彼はたびたび家族や自分自身を守るために体制に迎合するが、体がついてこないことがよくあってペンが滑りやすい。滑ったらシベリア送りだと恐れ、滑りそうになる右手を左手で必死に押さえながら曲を書いた。

結果的にその主張は体制側に伝わり、目的は果たされることになる。では彼の真意はどこにあるのか?ヴォルコフの著作や今日聴いたロストロポーヴィチの演奏のような極端な主張もあり、またそれが一片の真実でもあると思わせるが、曲としてはもっと複雑だと僕には思える。

この曲では彼の本心はほころび目もない古典性の下に覆い隠されている。しかしその下に何があるか、は誰もわからないしおそらく本人も言葉では表せなかったのだと思う。第3楽章のラルゴが典型だと思うんだけど、綿密な主題構築と個性的な管弦楽法を駆使して非常にわかりやすい音楽になっていて(初演ではすすり泣きがあったと言われる)、作曲者自身もお気に入りだったというが、この曲が僕にはまるで仮面をかぶっているように聴こえる。顔全体を覆う分厚い仮面で、その下の表情を伺うことはできない。実はその下は目鼻の部分が切り取られたように顔に穴があいていて、表情そのものが存在しないのかもしれない。

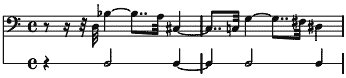

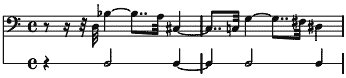

ではショスタコーヴィチは全部を迎合主義で覆ってしまったのか、というとそうではないと僕は思う。楔形の導入音形(下の楽譜上段)から派生した、第1楽章を通じてずっと鳴っている和音伴奏用のシンコペーション(楽譜下段) が僕にはショスタコーヴィチの本心を象徴しているように思える。あらためてちゃんと書くと、伴奏音型としては

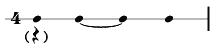

が僕にはショスタコーヴィチの本心を象徴しているように思える。あらためてちゃんと書くと、伴奏音型としては

のような形で(括弧内のように1拍目が休符のときもある)、次の小節へタイでつながってリズムのオスティナートになることもある。

のような形で(括弧内のように1拍目が休符のときもある)、次の小節へタイでつながってリズムのオスティナートになることもある。

このゆるいシンコペーションは第1楽章の2割近くの小節に出現するが、その頻度があまりに多いのと、無表情な伴奏音形としか思えないし、テンポの遅い部分での出現が多いのでシンコペーションとはわからずにフレージングにまぎれてしまいがちので、聴いていてあまり意識されることはない。しかしこれが、きらびやかだったり個性的だったりする旋律ではないぶんよけいに、押さえ込まれた「本心を吐露したい」という思いを託した記号のように僕には聴こえる。もちろんこれ自身に彼の真意があるわけではなく、単なる象徴、別の言い方をすればワーグナーに出てくるようなライトモチーフであって、「本心、こちら」という道路標識のようなものである。ただしワーグナーと違ってその標識の指す先にはなにもないのだけど。

このシンコペーションは3拍子の第2楽章にはなく、4拍子の3、4楽章ではところどころに出現する。例えばラルゴ楽章には2箇所フォルテシモの部分があるが、1回目の頂点のコントラバスに、2回目はクライマックス直前のクレシェンドでやはり低音にこのシンコペーションが出現する。フィナーレの第2主題はまさにこのシンコペーションのリズムで始まるし、その確保のフォルテシモの部分を囲むように低音に繰り返し現れ、中間部にも伴奏に使われる。逆にフィナーレの第1主題と組み合わされることはまったくない。コーダではまるで避けているかのようにいっさい出てこなくなる。このようにこのシンコペーションはこっそりと隠れるように、しかし聴き手の無意識に忍び込むように配置されている。

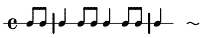

もうひとつ、重要な伴奏音型がある。それがこれ。 これは序奏の終止部分として最初に現れて、始まってから3小節ずっと続いた先のシンコペーションを押しとどめるような機能を果たす。このリズムを持つ音型はいたるところにあって、たいていオスティナートとして繰り返される。よくある行進曲調のリズムでショスタコーヴィチの他の曲にもさかんに出てくるので、彼の手癖のようなものだと思いがちだけど、よく聴けばさっきのシンコペーションのリズムと、遠くにあるいは近くに拮抗する位置にかならずあることがわかる。

これは序奏の終止部分として最初に現れて、始まってから3小節ずっと続いた先のシンコペーションを押しとどめるような機能を果たす。このリズムを持つ音型はいたるところにあって、たいていオスティナートとして繰り返される。よくある行進曲調のリズムでショスタコーヴィチの他の曲にもさかんに出てくるので、彼の手癖のようなものだと思いがちだけど、よく聴けばさっきのシンコペーションのリズムと、遠くにあるいは近くに拮抗する位置にかならずあることがわかる。

第1楽章とフィナーレのクライマックスでは突然このリズムが現れて急停止する。同時にそこでシンコペーションのリズムが歓迎するのか逆らおうとするのかよくわからない形で低音に現れる。最後にはこのリズムは8分音符だらけになって「ラ」の音のオスティナートとしてフィナーレのコーダを埋め尽くす。さっきのシンコペーションと違って、この音型がなにを表しているかを具体的に指摘することはできない。これは具体的な「何か」だと言ってしまった瞬間に「他の何か」に変化して手元をすり抜けてしまう。例えば、安易に「これはスターリンを表す」などと決して言ってはならない。それは音楽の本質を見失うことになる。「何か」を表しているというにはあまりに当たり前すぎる、でも重要なところには必ず顔を出してふとそれに気がつくとその異様さが気になりだす、これはそういう音符だ。

貴族や領主あるいは大衆に不本意ながら迎合した作曲家はたくさんいたが、自分の本心と迎合とのおりあいをつけることのできる作曲家とそうでないのとが存在する。ショスタコーヴィチは自分の本心を書かなければ曲は破綻するが、それをすれば死につながると言う局面に何度もさらされた。この曲は彼の最高傑作と言うわけではないけれど、単に両方のバランスをとるのとは全く違った次元で解決を図ったショスタコーヴィチらしい曲で、演奏家や聴き手の意識を踏み絵のように問うているように僕には思える。

戻りの新幹線はガラガラだった。普段、日曜の夕方6時前のはやてこまちは満席で取り損ねることがよくある。連休後のしかも土曜だとこんなもんなのか。

その新幹線の中で2席を占領してiPodでショスタコーヴィチの交響曲の第5番を、ゲルギエフとロストロポーヴィチの録音を訊き較べながら戻ってきた。ちょうど聴き終わる頃に仙台に着いた。

久しぶりにこの曲を集中して聴いたけど、この二人の演奏が正反対ではないにしても、この曲の解釈を二通りにわけるとすればそれぞれの代表的な録音だろう。

ショスタコーヴィチの交響曲第5番はおそらく彼の最も有名な曲。最初、僕にとってはテレビドラマ「部長刑事」の始まりの音楽として、大阪の此花警察署の玄関と土曜の夜の雰囲気と大阪ガスとが渾然一体となったイメージが第4楽章の冒頭音楽にまとわりつくことになった。40年前に京阪神地方に住んでいなかった人には何の話だかわからない。

その後中学のとき、当時流行り始めていたシンフォニックなスタイルのブラスバンド用にこの第4楽章を編曲しようと言う話が出て、僕も含めて数人が全音社のポケットスコアを買った。これが生まれてはじめて買ったオーケストラのスコアだった。いざ中身を見てみると当時のクラブの実力では演奏不可能であることがわかってあきらめた。あきらめてしまうまえ、トロンボーンが第4楽章の第1主題を吹いていると音楽準備室の外でたいてい誰かが「あ、部長刑事」と叫んでいた。昔話はこのくらいにしておこう。

この曲は人によっていろいろな解釈がある。またスコアにもテンポ指示が混乱したまま放置されていて、これをどう見るかによって曲の解釈にも影響してくる。内容に関するショスタコーヴィチ自身の言葉は(あまり内容のない公式発言は別にして)それほど残っていないし、解釈やテンポの異なる演奏を聴いても(少なくとも初演のムラヴィンスキーとバーンスタインの演奏とは対面している)それに対してなにも発言していない。彼のオペラやバレエに対するプラウダでの批判のあとで、ストーリがあったり言葉が付随していたりするとヤバいと考えていたと思われる。

この曲は彼にしては、そして1937年という時代にしては堅牢な古典感覚を前面に出した曲で、その前の第4番のようなとりとめのない(まるで瓶を逆さまに振ると出てきましたとでも言うような)主題が現れては消えするマーラー的としか言いようのない曲とは違って、限られた要素からなる数個の主題で全体が作り上げられている。特に第1楽章は直線的ながっちりとした構造を持っている。また、第1楽章で盛んに変形を受けて展開され尽くした第1主題が、第2楽章の冒頭主題として3拍子への展開をさらに続けたり(第1楽章は4拍子で内部の拍子交代はない)、3楽章でも第2主題や低音の応答音型として現れたりするところや、4つの楽章すべてがソナタ形式と三部形式の組み合わせとして解釈可能であるところなど楽章間の構成も古典的な構築感を重要視しているように見える。逆に、彼の多くの曲で至る所に現れるパロディックな表現は、この曲では最小限に押さえ込まれている。

この執拗なまでの古典性は、自分がモダニズムの作曲家ではない、という主張であってプラウダ批判に対するショスタコーヴィチの音楽的な回答である。一方でオペラやバレエと違って言葉はまったく付随していないので具体的な内容はわからない。この純音楽性によって真意を覆い隠したと言っていい。彼はたびたび家族や自分自身を守るために体制に迎合するが、体がついてこないことがよくあってペンが滑りやすい。滑ったらシベリア送りだと恐れ、滑りそうになる右手を左手で必死に押さえながら曲を書いた。

結果的にその主張は体制側に伝わり、目的は果たされることになる。では彼の真意はどこにあるのか?ヴォルコフの著作や今日聴いたロストロポーヴィチの演奏のような極端な主張もあり、またそれが一片の真実でもあると思わせるが、曲としてはもっと複雑だと僕には思える。

この曲では彼の本心はほころび目もない古典性の下に覆い隠されている。しかしその下に何があるか、は誰もわからないしおそらく本人も言葉では表せなかったのだと思う。第3楽章のラルゴが典型だと思うんだけど、綿密な主題構築と個性的な管弦楽法を駆使して非常にわかりやすい音楽になっていて(初演ではすすり泣きがあったと言われる)、作曲者自身もお気に入りだったというが、この曲が僕にはまるで仮面をかぶっているように聴こえる。顔全体を覆う分厚い仮面で、その下の表情を伺うことはできない。実はその下は目鼻の部分が切り取られたように顔に穴があいていて、表情そのものが存在しないのかもしれない。

ではショスタコーヴィチは全部を迎合主義で覆ってしまったのか、というとそうではないと僕は思う。楔形の導入音形(下の楽譜上段)から派生した、第1楽章を通じてずっと鳴っている和音伴奏用のシンコペーション(楽譜下段)

このゆるいシンコペーションは第1楽章の2割近くの小節に出現するが、その頻度があまりに多いのと、無表情な伴奏音形としか思えないし、テンポの遅い部分での出現が多いのでシンコペーションとはわからずにフレージングにまぎれてしまいがちので、聴いていてあまり意識されることはない。しかしこれが、きらびやかだったり個性的だったりする旋律ではないぶんよけいに、押さえ込まれた「本心を吐露したい」という思いを託した記号のように僕には聴こえる。もちろんこれ自身に彼の真意があるわけではなく、単なる象徴、別の言い方をすればワーグナーに出てくるようなライトモチーフであって、「本心、こちら」という道路標識のようなものである。ただしワーグナーと違ってその標識の指す先にはなにもないのだけど。

このシンコペーションは3拍子の第2楽章にはなく、4拍子の3、4楽章ではところどころに出現する。例えばラルゴ楽章には2箇所フォルテシモの部分があるが、1回目の頂点のコントラバスに、2回目はクライマックス直前のクレシェンドでやはり低音にこのシンコペーションが出現する。フィナーレの第2主題はまさにこのシンコペーションのリズムで始まるし、その確保のフォルテシモの部分を囲むように低音に繰り返し現れ、中間部にも伴奏に使われる。逆にフィナーレの第1主題と組み合わされることはまったくない。コーダではまるで避けているかのようにいっさい出てこなくなる。このようにこのシンコペーションはこっそりと隠れるように、しかし聴き手の無意識に忍び込むように配置されている。

もうひとつ、重要な伴奏音型がある。それがこれ。

第1楽章とフィナーレのクライマックスでは突然このリズムが現れて急停止する。同時にそこでシンコペーションのリズムが歓迎するのか逆らおうとするのかよくわからない形で低音に現れる。最後にはこのリズムは8分音符だらけになって「ラ」の音のオスティナートとしてフィナーレのコーダを埋め尽くす。さっきのシンコペーションと違って、この音型がなにを表しているかを具体的に指摘することはできない。これは具体的な「何か」だと言ってしまった瞬間に「他の何か」に変化して手元をすり抜けてしまう。例えば、安易に「これはスターリンを表す」などと決して言ってはならない。それは音楽の本質を見失うことになる。「何か」を表しているというにはあまりに当たり前すぎる、でも重要なところには必ず顔を出してふとそれに気がつくとその異様さが気になりだす、これはそういう音符だ。

貴族や領主あるいは大衆に不本意ながら迎合した作曲家はたくさんいたが、自分の本心と迎合とのおりあいをつけることのできる作曲家とそうでないのとが存在する。ショスタコーヴィチは自分の本心を書かなければ曲は破綻するが、それをすれば死につながると言う局面に何度もさらされた。この曲は彼の最高傑作と言うわけではないけれど、単に両方のバランスをとるのとは全く違った次元で解決を図ったショスタコーヴィチらしい曲で、演奏家や聴き手の意識を踏み絵のように問うているように僕には思える。

2010-05-08 23:48

nice!(1)

コメント(0)

トラックバック(0)

コメント 0