ガウシアンビームの光学 - その17 [ガウシアンビーム]

これまでガウシアンビームの教科書的なあつかいはこの「その1」から「その15」まででおしまい。もちろんこの数学と物理がないと何も前に進まないけど、今日からはガウシアンビームの光学的なあつかい、つまり数値計算も含んだもう少しドロドロした話に突っ込むことにする。

今日は準備として、まず近軸光学を思い出す....

アプリケーションにかかわる光学屋は、そのあとの、例えば発振器から出たレーザビームをレンズに入れて必要な場所に必要な大きさのウェストを作る、などとというのが仕事になる。

ガウシアンビームは$z$軸の付近にエネルギーが集中しているので、光学系の画角を食うような使い方をすることは少ない。ガウシアンビームのガウシアン性を保つには光学系は回折限界でないといけないが、画角を問題にしなければそれほど難しいことではないし、収差は収差であとから摂動として考えれば十分であることが多い。したがって理想的な場合だといってもそれほど非現実的というわけではない。

ガウシアンビームを光学系に通すために、昔やった近軸光線追跡を思い出すことにする。近軸光線追跡ではその名の通り光線を使って議論している。

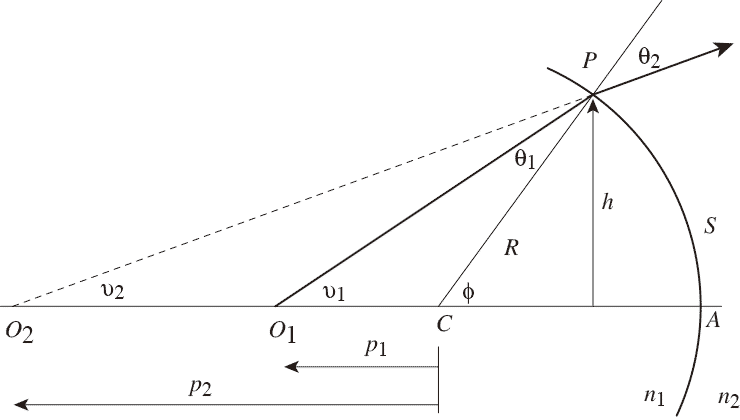

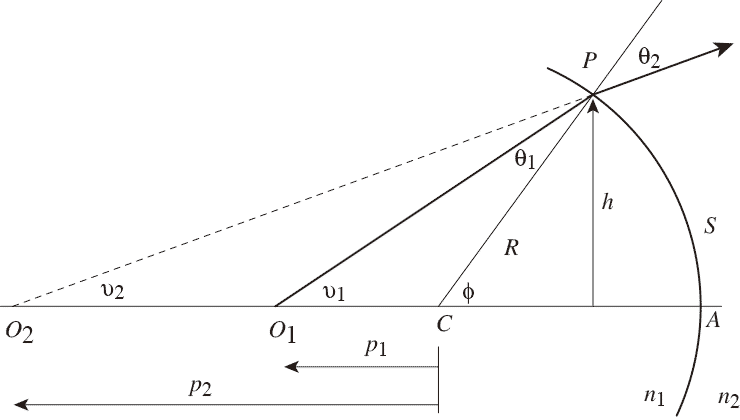

次の図のような単一の球面$S$での屈折を考える。$C$は$S$の中心で、$S$は屈折率$n_1$の媒質と$n_2$の媒質の境界面になっているとする。 $S$上でも$C$でもない点$O_1$から出た光線が$S$と交点$P$を持つ場合を考える。光線は$P$で屈折(場合によっては反射)し、方向が変わる。直線$\overline{CO_1}$あるいはその延長が$S$と交わる点を$A$とする。単一の球面の場合はこれが対称軸になり、すなわち光軸である。

$S$上でも$C$でもない点$O_1$から出た光線が$S$と交点$P$を持つ場合を考える。光線は$P$で屈折(場合によっては反射)し、方向が変わる。直線$\overline{CO_1}$あるいはその延長が$S$と交わる点を$A$とする。単一の球面の場合はこれが対称軸になり、すなわち光軸である。

ここで、符号に関して

$S$の曲率半径を$R$(上の図では負)、$C$から$O_1$への距離を$p_1$(図では負)、屈折光線(あるいはその延長)が光軸と交わる点(光軸に平行でない場合には対称性からかならず存在する)を$O_2$として、$C$からの距離を$p_2$(図では負)とする。また$\nu_1$、$\nu_2$(図ではどちらも正)、$\theta_1$、$\theta_2$(図ではどちらも負)を図にあるような角とする。

正弦定理から \begin{align} \frac{\sin \theta_1}{p_1} &= \frac{\sin \nu_1}{R} \nonumber \\ \frac{\sin \theta_2}{p_2} &= \frac{\sin \nu_2}{R} \nonumber \end{align} Snellの法則から \begin{equation} n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \nonumber \end{equation} なので \begin{equation} n_1 p_1 \sin \nu_1 = n_2 p_2 \sin \nu_2 \label{exactrefract} \end{equation} などと書くことができる。

ここで近似を導入する。 \begin{align} \sin \theta &\equiv \theta -\frac{\theta^3}{3!}+\frac{\theta^5}{5!} \mbox{・・・} \nonumber \\ &\approx \theta \end{align} として1次までとると式-\ref{exactrefract}は \begin{equation} n_1 p_1 \nu_1 = n_2 p_2 \nu_2 \label{approxrefract} \end{equation} となる。ここで新しく \begin{align} s_1 &= \overline{AO_1} \mbox{の距離} \nonumber \\ s_2 &= \overline{AO_2}\mbox{の距離} \nonumber \end{align} とすると、式-\ref{approxrefract}は \begin{align} n_1 p_1 \frac{h}{s_1} &= n_2 p_2 \frac{h}{s2} \nonumber \\ n_1 \frac{h(s_1-R)}{s_1} &= n_2 \frac{h(s_2-R)}{s2} \nonumber \\ n_1 \left(\frac{1}{s_1}-\frac{1}{R} \right) &= n_2 \left(\frac{1}{s_2}-\frac{1}{R} \right) \label{abbeinvaliant} \end{align} と書ける。最後の式をAbbeの不変式(不変量)と呼ぶ。式の値が面を経ても変わらないという意味なのでこの名があるらしい。

この近似の下では式-\ref{abbeinvaliant}が$h$に依存しない、すなわち光軸上の点$O_1$から出た光線は球面での位置$P$によらず$O_2$に到達するということになって、無収差結像を表しているということになる。

ここまでは光線で考えてきたけど、式-\ref{abbeinvaliant}を波面で見直してみる。と言っても位相の関係に変換したいわけではなくて、波面の曲率で表そうということである。

つまり、屈折率$n_1$の媒質中で$O_1$を中心にする球面波が$S$に到達したとき、その波面の曲率半径は$s_1$に等しい。また屈折波に関しても同じである。つまり近軸近似の領域では球面の媒質境界によって、ある球面波が別の球面波に変換される、とみなすことができる。

曲率半径の代わりに曲率 \begin{align} \chi_1 &= \frac{1}{s_1} \nonumber \\ \chi_2 &= \frac{1}{s_2} \nonumber \\ \Phi &= \frac{1}{R} \nonumber \end{align} を使うと式-\ref{abbeinvaliant}は \begin{align} n_1 (\chi_1 - \Phi) &= n_2 (\chi_2 -\Phi) \\ \chi_2 &= \frac{n_1}{n_2} \chi_1 +\frac{n_2 - n_1}{n_2}\Phi \label{wavefrontbypower} \end{align} などとなる。

つまり、波面が境界面に到達したとき、波面の曲率が境界面の屈折力によって変化する、もう少し正確に言えば(屈折率で補正した)曲率に屈折力が足し算される、ということになる。境界面も波面も近軸近似ではほぼ平面なので、高さの違いによる屈折のようすの詳細は無視して、境界面を通過すると「パッ」と波面が変換される、というイメージで問題ないし、それが正しい。

したがって、球面の媒質境界でガウシアンビームがどうなるか、と考えると、近軸近似のレベルではガウシアンビームのビーム半径は変わらず、等位相面の曲率が式-\ref{wavefrontbypower}にしたがって変化すると考えればいいだろう、ということは予想できる。

もう少し正確に進めることにする。

今日は準備として、まず近軸光学を思い出す....

6.2 ガウシアンビームの結像

これまでは近軸波動方程式から出発して、$z_R$というパラメータによって焦点深度やウェストが決まるので、それを前提にしていた。アプリケーションにかかわる光学屋は、そのあとの、例えば発振器から出たレーザビームをレンズに入れて必要な場所に必要な大きさのウェストを作る、などとというのが仕事になる。

6.2.1 球面の媒質境界によるガウシアンビームの変換

まず、ガウシアンビームがレンズを通過するとどうなるかを考える。話を理想的な場合に限る。つまりレンズは均一な媒質が球面の境界面で接しているものが連なっているものだとして、その曲率半径はガウシアンビームの半径よりもずっと大きいとする。これは光学系を近軸領域に限った場合に等しい。ガウシアンビームは$z$軸の付近にエネルギーが集中しているので、光学系の画角を食うような使い方をすることは少ない。ガウシアンビームのガウシアン性を保つには光学系は回折限界でないといけないが、画角を問題にしなければそれほど難しいことではないし、収差は収差であとから摂動として考えれば十分であることが多い。したがって理想的な場合だといってもそれほど非現実的というわけではない。

ガウシアンビームを光学系に通すために、昔やった近軸光線追跡を思い出すことにする。近軸光線追跡ではその名の通り光線を使って議論している。

次の図のような単一の球面$S$での屈折を考える。$C$は$S$の中心で、$S$は屈折率$n_1$の媒質と$n_2$の媒質の境界面になっているとする。

ここで、符号に関して

- $C$や$A$からの距離は右側へ測るとき正で、左へ測るとき負とする

- $R$やその曲率は曲率中心が面より右側にあるとき正で、左側にあるとき負とする

- 角度は光軸から左回り(逆時計方向)に測るとき正で、右回り(時計方向)に測るとき負とする

$S$の曲率半径を$R$(上の図では負)、$C$から$O_1$への距離を$p_1$(図では負)、屈折光線(あるいはその延長)が光軸と交わる点(光軸に平行でない場合には対称性からかならず存在する)を$O_2$として、$C$からの距離を$p_2$(図では負)とする。また$\nu_1$、$\nu_2$(図ではどちらも正)、$\theta_1$、$\theta_2$(図ではどちらも負)を図にあるような角とする。

正弦定理から \begin{align} \frac{\sin \theta_1}{p_1} &= \frac{\sin \nu_1}{R} \nonumber \\ \frac{\sin \theta_2}{p_2} &= \frac{\sin \nu_2}{R} \nonumber \end{align} Snellの法則から \begin{equation} n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \nonumber \end{equation} なので \begin{equation} n_1 p_1 \sin \nu_1 = n_2 p_2 \sin \nu_2 \label{exactrefract} \end{equation} などと書くことができる。

ここで近似を導入する。 \begin{align} \sin \theta &\equiv \theta -\frac{\theta^3}{3!}+\frac{\theta^5}{5!} \mbox{・・・} \nonumber \\ &\approx \theta \end{align} として1次までとると式-\ref{exactrefract}は \begin{equation} n_1 p_1 \nu_1 = n_2 p_2 \nu_2 \label{approxrefract} \end{equation} となる。ここで新しく \begin{align} s_1 &= \overline{AO_1} \mbox{の距離} \nonumber \\ s_2 &= \overline{AO_2}\mbox{の距離} \nonumber \end{align} とすると、式-\ref{approxrefract}は \begin{align} n_1 p_1 \frac{h}{s_1} &= n_2 p_2 \frac{h}{s2} \nonumber \\ n_1 \frac{h(s_1-R)}{s_1} &= n_2 \frac{h(s_2-R)}{s2} \nonumber \\ n_1 \left(\frac{1}{s_1}-\frac{1}{R} \right) &= n_2 \left(\frac{1}{s_2}-\frac{1}{R} \right) \label{abbeinvaliant} \end{align} と書ける。最後の式をAbbeの不変式(不変量)と呼ぶ。式の値が面を経ても変わらないという意味なのでこの名があるらしい。

この近似の下では式-\ref{abbeinvaliant}が$h$に依存しない、すなわち光軸上の点$O_1$から出た光線は球面での位置$P$によらず$O_2$に到達するということになって、無収差結像を表しているということになる。

ここまでは光線で考えてきたけど、式-\ref{abbeinvaliant}を波面で見直してみる。と言っても位相の関係に変換したいわけではなくて、波面の曲率で表そうということである。

つまり、屈折率$n_1$の媒質中で$O_1$を中心にする球面波が$S$に到達したとき、その波面の曲率半径は$s_1$に等しい。また屈折波に関しても同じである。つまり近軸近似の領域では球面の媒質境界によって、ある球面波が別の球面波に変換される、とみなすことができる。

曲率半径の代わりに曲率 \begin{align} \chi_1 &= \frac{1}{s_1} \nonumber \\ \chi_2 &= \frac{1}{s_2} \nonumber \\ \Phi &= \frac{1}{R} \nonumber \end{align} を使うと式-\ref{abbeinvaliant}は \begin{align} n_1 (\chi_1 - \Phi) &= n_2 (\chi_2 -\Phi) \\ \chi_2 &= \frac{n_1}{n_2} \chi_1 +\frac{n_2 - n_1}{n_2}\Phi \label{wavefrontbypower} \end{align} などとなる。

つまり、波面が境界面に到達したとき、波面の曲率が境界面の屈折力によって変化する、もう少し正確に言えば(屈折率で補正した)曲率に屈折力が足し算される、ということになる。境界面も波面も近軸近似ではほぼ平面なので、高さの違いによる屈折のようすの詳細は無視して、境界面を通過すると「パッ」と波面が変換される、というイメージで問題ないし、それが正しい。

したがって、球面の媒質境界でガウシアンビームがどうなるか、と考えると、近軸近似のレベルではガウシアンビームのビーム半径は変わらず、等位相面の曲率が式-\ref{wavefrontbypower}にしたがって変化すると考えればいいだろう、ということは予想できる。

もう少し正確に進めることにする。

2017-07-29 21:18

nice!(1)

コメント(0)

トラックバック(0)

コメント 0