ショスタコーヴィチ交響曲第15番の調性/無調の話 - その6 [音楽について]

ショスタコーヴィチの交響曲第15番を、第1楽章第1主題、第1楽章全体、第2楽章、第3楽章、第4楽章と、譜例をあげながら順に聴いてきた。

今回は、これまでの話で僕が何を言いたかった、をまとめる。そして次回ショスタコーヴィチ の引用について蛇足を追加する....

まあ、それはよくて、ショスタコーヴィチの調性に対する考え方扱い方がこの曲によく現れている、そしてその姿勢に僕はすごく共感を覚える、と思ったから。もう少し具体的に書いてみる。

単純なメロディなら和音なしでも理解できるけど、複雑になってくると和音のついた「音による説明」があるほうがわかりやすくなる。和声だけでなく、J-Popなどを含めたポピュラー音楽ではすべて

ただし、わかりやすさ、というのはなるべく多くの人に理解してもらうためには必要なものだけど、すぐ退屈になったり飽きられたりするので、作る方は少し違うことを混ぜ込んだり、パターンをはぐらかしたり、といった瀬踏みをしながら受け入れてもらえるギリギリの線を狙う必要がある。販売数が直接評価に結びつくポピュラー音楽では崖に向かって車を走らせるチキンレースを勝ち抜くようなセンスが必要になる。例をあげるまでもないだろう。

具体的に言えばワーグナーは非和声音の解決をはぐらかしたり、遠い和音を近親音の介在で接続したり、不協和音を機能和声として使わなかったり、上行半音階を導音の連続みたいに聞こえるように和声付したり、などなど、理論的にはもっといろんなことをした。しかし曲の調性感を維持するような使い方をして、何の調なのかわからなくなるようなことはしなかった。

シェーンベルクはそれでは飽き足らずに、調性そのものを積極的に無視するような曲を作った。しかしてんでんデタラメかというとそうではなくて、最終的には12音技法という法則を確立してそれに基づく曲を作った。

たとえば「ド→レ→ミ→ファ→ソ→ラ→シ→ド」とただスケールを鳴らすだけでもある程度は「これは長調だな」というような感じを持つ。これが単純スケールでも「ラ→シ→ド→レ→ミ→ファ→ソ→ラ」だったらなんとなくハ長調ではなくイ短調かな、という感じになる。さらに「ラ→シ→ド→レ→ミ→ファ→ソ#→ラ」になればこれはもうはっきり短調だろう、と思える。どの場合もおそらく最後の音が主音だという印象を無意識に持つからだろう。

もっとはっきりと調性感がある、というのは「カデンツ」の場合である。つまり「属和音→主和音」の進行があって、主和音の根音つまり主音がどの音か確定できたときである。属和音が属7の不協和音だと解決した、という感じが強調される。あるいは「主和音→下属和音→属和音→主和音」などその調のスケールに含まれる全ての音が現れるようなカデンツだとさらにはっきりする。

そこまではっきりとしなくても、ある三和音が単独で、転回なしで鳴ると、なんとなくその和音の根音が主音かな、という感じを持つことができる。

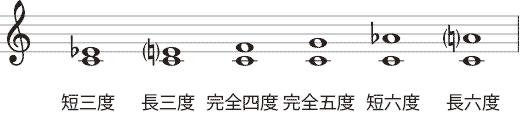

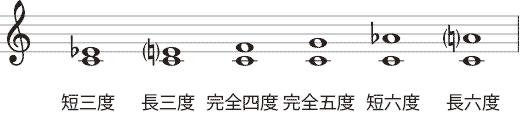

それをもっと分解すると の2音、すなわち協和音程であれば無理やり調性を意識しようと思えばできる。五度、四度の場合は、長調だか短調だかわからないけど、一方の音を根音だと思い込むことはできる。

の2音、すなわち協和音程であれば無理やり調性を意識しようと思えばできる。五度、四度の場合は、長調だか短調だかわからないけど、一方の音を根音だと思い込むことはできる。

これらの音程が同時に鳴らなくて前後したとき、あとにくる音の方が和音の根音の場合、それを主音だと思うことができる。たとえば「ミ→ド」や「ファ→レ」などはあとの「ド」や「レ」を主音だと思える。またカデンツを取り出したような前後した音、例えば「シ→ド」も同様である。

動きのない三和音でも、その上に非和声音があって、それが解決すると「落ち着いた」感じがする。例えば「ドミソ」の和音の上に「レ→ド」とか、「レ→ミ」とか、「シ→ド」とか、あるいは「ファ#→ソ」とかでも「落ち着いた」という感じがする。

調性感と言うのはなんとなく「落ち着く音」があってそこへ行く音が並列に、あるいはその前にあって「落ち着く」感じが強調されるとき調性感を感じることができる。ただし、落ち着く先の音がその調の主音だとは限らない。「落ち着く感」が音の間の「軽重」「主従」「濃淡」といった個別の印象をもたらすとき、調性感を感じる。

そうやってると調性感というのは案外簡単にできてしまう、ということがわかる。

こういうのを利用してワーグナーは調性をどんどん拡大していった。普通のカデンツの別の調への解決や、共通音を持ったまま別の調へ移ったり、半音階的な進行を導音とみなしたり、あるいはそれらをはぐらかしたり、ということをして遠隔調への転調の技法を充実させていった。

並行して聴き手の側も、ワーグナーの時代からそれ以降の作曲家たちによって「調性」を感じる耳が鍛えられていって、ちょっとしたことでもなんとなく「調性」を感じることができるようになってしまった、という面もある。おそらく、例えばバッハの時代の人がワーグナーを聴いても今の我々が聴くようには理解できないだろう(バッハ自身が聴いたとすれば、理解した上で「気持ち悪い」とか言うかも)。

そしてシェーンベルクは逆にこの「調性感」を積極的に無視した。シェーンベルクの話になるとキリがないので、その後のいわゆる「現代音楽」の時代に入ることにする。

この「なんとなく調性感がある」というような音を避けるためには なんかを使えばいい。こういう音程はワーグナーは音色として、あるいは解決されるべき音(最終的に解決されなくても)として使っただけで、この音程を主体にすることはなかった。シェーンベルクやベルクはとくにこればかりを使う、ということはあまりしなかったので、部分を取り出せば調性感のある音響を含むことがある。

なんかを使えばいい。こういう音程はワーグナーは音色として、あるいは解決されるべき音(最終的に解決されなくても)として使っただけで、この音程を主体にすることはなかった。シェーンベルクやベルクはとくにこればかりを使う、ということはあまりしなかったので、部分を取り出せば調性感のある音響を含むことがある。

逆にこれだけで音楽を作れば完全に調性感はなくなってしまう。これが現代の、「調性感」に縛られない自由な音楽だ、というわけである。

実際に60年代70年代の「現代音楽」にはこういう音を使う音楽が溢れた。「現代音楽」に対するリテラシのない普通の人には変な音楽、どころか騒音雑音で聴くに耐えない、という反応がごくごく普通になった。現代音楽はクズゴミガラクタ時間の無駄であって普通の人間には不要なだけでなく有害である、とまで言われることもあった(誰に?)が、一方で今現在の50年後に比べると演奏機会も多く、映画やテレビなどの劇伴として聴かれることもずっと多かった。かのSF映画の金字塔「2001年宇宙の旅」ではリゲティの「アトモスフェール」や「ルクス・エテルナ」といった、リゲティの作品の中でも特に素人の耳に厳しい音楽が使われている。

日本では特に1970年の大阪万博で花盛りだったのを僕は覚えている。ごわーんという大きな金属塊を叩いたような音や、ぴよぴよぱかぱかという音ががずっと鳴っていたりして、なんとなく未来の音楽だ、みたいな雰囲気で普通の人もそれほど抵抗なく、というか楽しめるイベントの一部として受け入れていたように思える。

調だけを解体しても結局できることは限られているので、音楽のそれ以外の要素、音程そのものや、リズムや、起承転結といった構成や、あるいは記録手段としての楽譜や、楽器音も解体されていった。あらゆることが「なんでもあり」になって、そして発散してどんどん希薄になっていった。「4分33秒」はその極北だと僕は思っている。しかしそれは今回の話とは別なので、またこんど。

作曲家の西村朗さんがどこかで現代音楽を「素人が入ってきてはならない、高度な訓練を受けた作曲演奏評論のエリート専門家だけの「一見さんお断り」の世界」だと言っていた。西村さんが完全に否定的な意味で言ったかどうか、というと微妙だけど、なるほど、その通りだと僕も思う。音楽の「象牙の塔」化である。

もちろん今でもこういう現代音楽の延長で作曲を続けている作曲家はいる。一方で、行き詰まりを感じた、あるいはすでに古びてしまった、と感じる作曲家もいる。一般論として、ではあるけど、高度化した技法は、それ自身が主題となることがある。技術を売り物にする職人のようなものである。それはそれで商売として成り立っているし、特定の技法でなければ表現不可能な芸術もあり得る。また、技法そのものが芸術としての価値がある、という場合もある。

しかし本来、音楽は技法が先にあるわけではない。音楽だけでなく絵画彫刻文学すべてそうで、技法は手段に過ぎない。技法によって何を表現するか、どう表現するか、のほうが重要なはずである。

若いショスタコーヴィチは当然その影響を受けて、無調だけでなくいろいろな試みを自分の作品の中に取り込んでいた。交響曲第2番はあからさまにその影響があるし、オペラ「鼻」はその物語にふさわしい皮肉でグロテスクな音楽がそれこそ生き生きとハジけている(「鼻」を知らない人は是非聴いてみて欲しい。演奏機会が少ない(ロシア語なので西側ではさらに)のでなかなか出会うのは難しいんだけど、普通のオペラなら腹の出たバリトンがやるはずの偉そうな警察署長が超ハイテナーだったり、音程のない打楽器だけの合奏が延々数分も続いたりして、若いショスタコーヴィチの尖り加減がよくわかる。出だしとか偉そうな大尉に裏声があったりするところがベルクの「ヴォツェック」と似ていると言われるけど、「鼻」のほうがはちゃめちゃで漫画的になってて、似てるというと真面目なベルクに申し訳なく感じるほどイってしまっている)。

彼のそばにいるのは危険だと考えたカバレフスキーら身近な友人たちは離れていき、トハチェフスキーやメイエルホリドといった残ってくれた友人ばかりか、彼の肉親までも処刑されたり、シベリア送りになっていく。ピアノ演奏の依頼はなくなり、作品は演奏されず、収入は激減した。生活のために泣くなく国策映画の音楽を作ったりしてなんとか暮らすようになる。

「社会主義リアリズム」とはスターリンによれば「形式においては民族的、内容においては社会主義的」だそうで、それに沿った音楽とは何かというと、つまりは大衆にわかりやすく、聴いてカタルシスを得ることができる音楽ということになって、一見もっともらしそうではあるけど、評価が硬直化した結果、オリジナリティの欠如した退屈で凡庸な作品が量産されることになった(「レーニン万歳」「偉大なスターリン」「強いぞ赤軍」「労働は美しい」「楽しい農村」「工場で頑張ろう」「みんなで革命だ」...)。

彼は生涯にわたり自分の音楽の才能にかなりの自信を持っていたと思われるので、そんな作品を作るのは苦痛だったに違いない。

さらにショスタコーヴィチからみたとき、ソ連邦内の民族音楽は「社会主義リアリズム」に沿った作曲家たちにあまりに大量に、しかも安易に刈り取りつくされ、手垢でべたべたになってしまった。ショスタコーヴィチにとって国内の民族音楽や固有の民謡などの引用はその同列に並ぶことになって、それもまた耐えられないことだったろう。作品に民族音楽そのまんまの引用が案外少ないのはそういった理由があると僕は思っている。

その結果の交響曲第5番である。この曲にまつわる話は有名なのでここに書く必要はないだろうけど、抽象的な純音楽である交響曲では、民族音楽を避けても不自然ではないし、歌詞や台本はないので言葉による主張が含まれることはない(当時の「社会主義リアリズム」に沿った作品はやはり声楽が多い)。自らの作曲家としてのプライドを捨てずに済み、かつ生きながらえて家族と共に生活を続けることができるギリギリの線にとりあえず落着できた、と安堵したに違いない。音楽を書くことをやめたら文字通り抜け殻になってしまう彼にとっては、西側の赤の他人からなんと言われようと、その結果としては上出来だった。

しかしその後も締め付けは容赦なく、5番での名誉回復が足かせにもなった。6番は批判を浴びることになって、7番で回復し、また9番で批判を浴びて「森の歌」でなんとか批判をかわし、また10番で批判を浴びる、という一進一退を経験することになった。

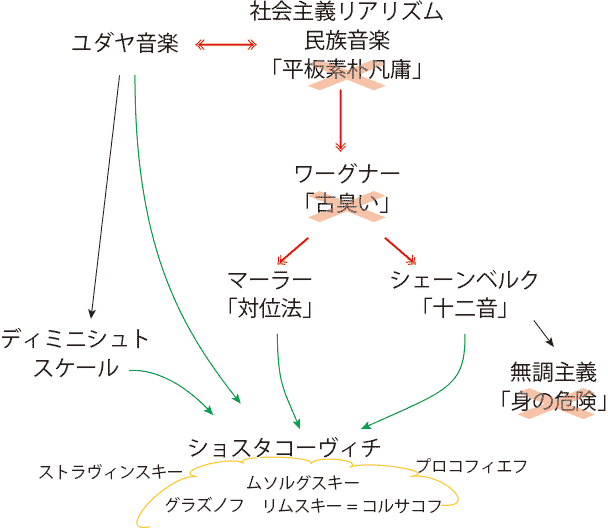

そして、ショスタコーヴィチはユダヤ音楽の研究から汎用的なディミニシュトスケールを手に入れた、と僕は思っている。

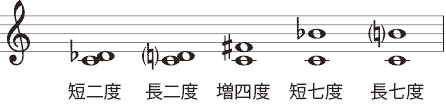

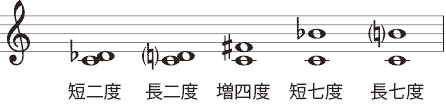

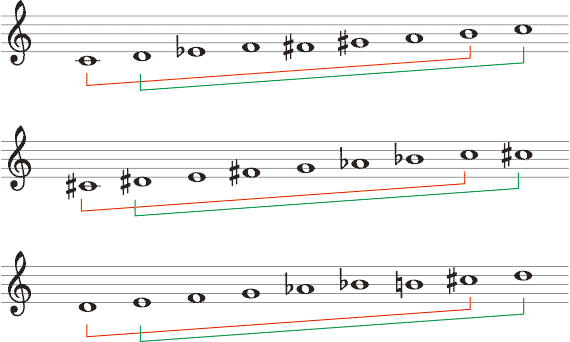

第10番のところでも書いたけど、ディミニシュトスケールはこのように 3種類しかなくて、全-半(図中赤)と半-全(図中緑)を区別したとしてもその倍の6種類しかない(普通の音階では長調短調あわせて24種類ある)。ディミニシュトスケールは半音階に比べてシステマチックで聴覚的にはずっとわかりやすいけど、半音階と調性との中間的な性格を持っていて、ディミニシュトスケールからどちらにでも移り変わることができるし、ディミニシュトスケールでは短三度上下や増四度が同じになるので転調しやすい。10番第1楽章の序奏のテーマはフレーズごとに短三度上に移ったり、この15番の第1楽章第1主題もやはり調性感を保ったまま無理やり感や遠隔転調感を強調せずにホ短調からディミニシュトスケールを経て変イ長調へ転調している。

3種類しかなくて、全-半(図中赤)と半-全(図中緑)を区別したとしてもその倍の6種類しかない(普通の音階では長調短調あわせて24種類ある)。ディミニシュトスケールは半音階に比べてシステマチックで聴覚的にはずっとわかりやすいけど、半音階と調性との中間的な性格を持っていて、ディミニシュトスケールからどちらにでも移り変わることができるし、ディミニシュトスケールでは短三度上下や増四度が同じになるので転調しやすい。10番第1楽章の序奏のテーマはフレーズごとに短三度上に移ったり、この15番の第1楽章第1主題もやはり調性感を保ったまま無理やり感や遠隔転調感を強調せずにホ短調からディミニシュトスケールを経て変イ長調へ転調している。

さらに、性格のはっきりしたナマのユダヤ音楽に比べるとディミニシュトスケールはずっとニュートラルな印象なので、使える場面ははるかに多くなる。

交響曲6番あたりからユダヤ風の音階が現れてくるが、それ以外の部分では音階的には不安定で、調性的な音階と半音階がまだら模様のパッチワークのようになっていることが多い。この時代、交響曲でいうと6〜9番あたりはあのハデな7番も含めて、2番のような前衛的な雰囲気はもちろんなく、4番のような個性的な衝突する半音もない、明らかに(僕が聴いてもわかるような)ユダヤ風の部分以外の音階や調性感だけをみると、どちらかと言えば地味な曲が多いように思える。

ディミシュトスケールが背景場面に使われるような汎用化が確立するのは交響曲10番、11番、ヴァイオリンコンチェルト1番あたりからだと僕は思っている。ディミシュトスケールの汎用化の結果、ショスタコーヴィチの音楽は安易さを排しながら素直さ自然さ聴きやすさを手に入れたように思える。それはちょうどソビエトの「雪解け」の時代で、その影響で音楽が変わったように言われることもあるけど、僕はユダヤ音楽の研究成果がこの時期にひと段落した結果、つまり作曲技法的な純粋に内的な変化の結果だと思っている。

ショスタコーヴィチの作品において、ユダヤ音楽風のボキャブラリの導入以上に、このディミニシュトスケールの汎用化は非常に重要なことだったと僕には思える。

例えば第2楽章の12音風のソロフレーズは、ところどころに欠落があって11音や10音しかないフレーズがある。これは西側の作曲家にとっては中途半端で徹底できていない、とみられることになるけど、ショスタコーヴィチにとって音楽は「技法ありき」ではない、という意思の現れだったのではないだろうか。つまり、徹底していないことが、むしろ「十二音技法」という外部的な束縛から自由であるということの表明なのではないか、という気が僕にはする。

和声だけで言えば、音楽院での卒業制作である交響曲1番のほうがずっと複雑で難しいことをいっぱいやっている(ちなみに第1番は19歳の作曲家が作曲技法的にも管弦楽法的にも難しいことをやってるのに、空気を吸うように軽々と使いこなしているので先生先輩同僚たちはぶっ飛んだ。西側ではたまたま初演者のマリコから紹介を受けたワルターが西側初演をやったあと、ストコフスキー、トスカニーニらが好んで取り上げた。当時流行しつつあった即物主義的な音響に抵抗のあった世代の彼らは、第1番に若い世代の充実したロマンティシズムを見出したのではないか。彼らにとって単に少年が高い作曲技術を披露したぐらいでは、せいぜい犬や猿の芸当ぐらいにしか見えなかっただろう、と僕には思える。これもまた別の話ではあるけど)。

ショスタコーヴィチが「ワーグナー風」の和声展開をあまり使わなかった理由にはいくつかあると思うけど、もっとも大きな理由は簡単で、ワーグナーにはブルックナーやシェーンベルクをはじめ影響を受けた作曲家や、影響力のある支持者や熱狂的なシンパが大勢いて流行した時代が前にあって、それが過ぎたショスタコーヴィチの若い頃はワーグナー的なものは古臭い、いわば個性を発揮するためにはむしろ避けるべき過去の技法だった、ということだろう。

ワーグナー的なものを避ける先輩としてマーラーがいた。マーラーはブルックナーのようなワーグナーシンパだったかどうか僕はよく知らないけど、若い頃の作品「嘆きの歌」はワーグナー的な音響に溢れているように僕には聴こえる。その後のマーラーが自分の個性を確立するには、ワーグナーの呪縛から逃れる必要があった。

マーラーがどの時点で着想を得たのか僕はよく知らないけど、ワーグナー的な和声法から脱却するために対位法を利用した。複数の旋律が同時進行して、あからさまな伴奏音形を使わない。和声は旋律間の絡み合いの結果として浮かんでくる。マーラー本人も

「和声はない。ただ対位法だけが存在する」

と極端な言い方をしている。もちろん和声進行の前提なしにただ複数のメロディを鳴らすだけではぐちゃぐちゃになるので、作曲技法の一部として、と言う意味である。

その結果マーラーは、ワーグナーやそのあとのリヒャルト・シュトラウスのように分厚く塗りつぶされたような「よく鳴る」音響ではなく、同じような大オーケストラを使いながらすっきりと見通しの良い音色を手に入れた。

ショスタコーヴィチは、まずマーラーの作曲姿勢に対する共感があって、そしてさらに十二音以外の手法によるワーグナーの呪縛から逃れる方法としてマーラーを研究したのではないか、と僕には思える。ショスタコーヴィチはマーラーほど対位法を多用したわけではなくて、メロディと伴奏がはっきりと分かれている場面もよくある。でも伴奏が和声的にメロディと独立しているのをみかける。これはマーラー的手法のショスタコーヴィチ的ヒネリなんではないかと僕には思える。また、オーケストラ曲でのクライマックスに向かう場面では、たいてい対位法的な要素が重要になっていることがほとんどでその結果、オーケストラの音色としてもワーグナーのようなぶりぶりした音響ではなく、マーラーに近い鳴らし方になっていると思う。

そういった「社会主義リアリズム」に対してあからさまに反抗せず、その上でこれまでにない個性的な音楽を作り出す、と言う目標を自らに課したのだろう。

そのためには先生や先輩たちの音楽を肥やしにして、これまでとは異なるスケールを採用してそれに基づく独自の和声感と対位法を獲得しようとした、ということではないか、と僕は思っている。 15番を長々と、というかかなりくどくどと、細かく見てきたけど、この曲はショスタコーヴィチの和声に対する姿勢の集大成と言えるのではないか、と僕は思っている。

15番を長々と、というかかなりくどくどと、細かく見てきたけど、この曲はショスタコーヴィチの和声に対する姿勢の集大成と言えるのではないか、と僕は思っている。

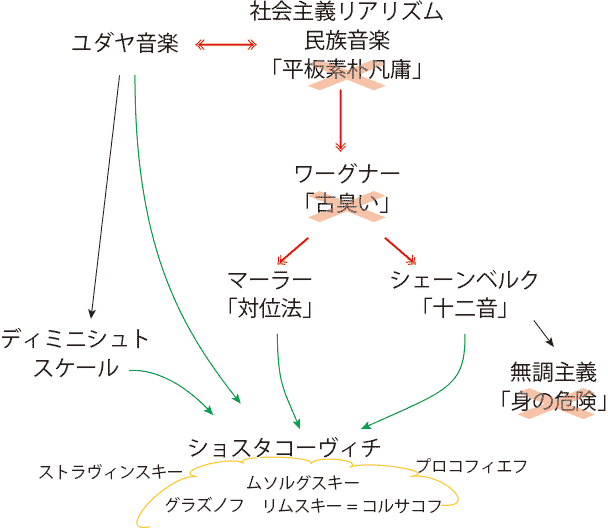

そして、この絵が15番に対する、そしてショスタコーヴィチの作曲家としての姿勢に対する僕の見方をまとめた結論である。

ところで、僕はこのブログに他の人が何をしたなんと言った、ということは書かずに僕が思ったり感じたりしたことだけを書こうと思っているので、参考文献をあげることはあまりない。けど、今回はひとつだけあげることにする。

音楽之友社〔作曲家◎人と作品〕シリーズ

千葉潤 著「ショスタコーヴィチ」

この本は客観的なディテールが豊富で、ショスタコーヴィチがどういう状況にいたかということが生き生きとわかって面白い。そしていかに厳しい人生だったか、ということもよくわかって悲しくなる。

さて次回....

今回は、これまでの話で僕が何を言いたかった、をまとめる。そして次回ショスタコーヴィチ の引用について蛇足を追加する....

7 何が言いたかったか

ほんとうに長々と書いてきたけど、これで僕は何が言いたかったか、というとひとつはLiyPondの音符はタイトで見やすい、ということと、MacPortsの64ビット版コマンドラインのみのLilyPondは、TeXShopと併用すると十分使いやすい、ということ。まあ、それはよくて、ショスタコーヴィチの調性に対する考え方扱い方がこの曲によく現れている、そしてその姿勢に僕はすごく共感を覚える、と思ったから。もう少し具体的に書いてみる。

7.1 音楽をわかりやすくする道具としての調性

19世紀までのクラシック音楽、それからフリーを除くジャズ、プログレの一部を除くロック、そしてほぼ全てのポピュラー音楽は調性に基づいている。単純なメロディなら和音なしでも理解できるけど、複雑になってくると和音のついた「音による説明」があるほうがわかりやすくなる。和声だけでなく、J-Popなどを含めたポピュラー音楽ではすべて

- リズム(2、4拍にアクセントをつけるアフタービート)

- 和声進行(C Am F G7)

- 曲の構造(イントロAメロBメロサビ)

ただし、わかりやすさ、というのはなるべく多くの人に理解してもらうためには必要なものだけど、すぐ退屈になったり飽きられたりするので、作る方は少し違うことを混ぜ込んだり、パターンをはぐらかしたり、といった瀬踏みをしながら受け入れてもらえるギリギリの線を狙う必要がある。販売数が直接評価に結びつくポピュラー音楽では崖に向かって車を走らせるチキンレースを勝ち抜くようなセンスが必要になる。例をあげるまでもないだろう。

7.2 クラシック音楽における調性

クラシック音楽ではそのチキンレースを200年以上も続けて、とうとう19世紀に行くところまで行ってしまった。ただし当時のクラシック音楽の場合、「数の獲得」が全てではなかったので結局はチキンレースそのものが破綻してしまうという事態になった。特に名前をあげる必要のある作曲家がワーグナーとシェーンベルクだと思う。ワーグナーはチキンレースで崖から飛び出す代わりに崖をどんどん拡張していった。そしてシェーンベルクはとうとう崖から飛び出して「支配を受けるべき法則は重力ではない」と、どんどん空中を飛んでいってしまった。具体的に言えばワーグナーは非和声音の解決をはぐらかしたり、遠い和音を近親音の介在で接続したり、不協和音を機能和声として使わなかったり、上行半音階を導音の連続みたいに聞こえるように和声付したり、などなど、理論的にはもっといろんなことをした。しかし曲の調性感を維持するような使い方をして、何の調なのかわからなくなるようなことはしなかった。

シェーンベルクはそれでは飽き足らずに、調性そのものを積極的に無視するような曲を作った。しかしてんでんデタラメかというとそうではなくて、最終的には12音技法という法則を確立してそれに基づく曲を作った。

7.3 調性感てなんだ

音楽を聴いていて「調性感」を感じるというのはどういうことか。たとえば「ド→レ→ミ→ファ→ソ→ラ→シ→ド」とただスケールを鳴らすだけでもある程度は「これは長調だな」というような感じを持つ。これが単純スケールでも「ラ→シ→ド→レ→ミ→ファ→ソ→ラ」だったらなんとなくハ長調ではなくイ短調かな、という感じになる。さらに「ラ→シ→ド→レ→ミ→ファ→ソ#→ラ」になればこれはもうはっきり短調だろう、と思える。どの場合もおそらく最後の音が主音だという印象を無意識に持つからだろう。

もっとはっきりと調性感がある、というのは「カデンツ」の場合である。つまり「属和音→主和音」の進行があって、主和音の根音つまり主音がどの音か確定できたときである。属和音が属7の不協和音だと解決した、という感じが強調される。あるいは「主和音→下属和音→属和音→主和音」などその調のスケールに含まれる全ての音が現れるようなカデンツだとさらにはっきりする。

そこまではっきりとしなくても、ある三和音が単独で、転回なしで鳴ると、なんとなくその和音の根音が主音かな、という感じを持つことができる。

それをもっと分解すると

- ある音とその長三度、あるいは短三度上の音

- ある音とその長六度、あるいは短六度上の音

- ある音とその五度上の音

- ある音とその四度上の音

これらの音程が同時に鳴らなくて前後したとき、あとにくる音の方が和音の根音の場合、それを主音だと思うことができる。たとえば「ミ→ド」や「ファ→レ」などはあとの「ド」や「レ」を主音だと思える。またカデンツを取り出したような前後した音、例えば「シ→ド」も同様である。

動きのない三和音でも、その上に非和声音があって、それが解決すると「落ち着いた」感じがする。例えば「ドミソ」の和音の上に「レ→ド」とか、「レ→ミ」とか、「シ→ド」とか、あるいは「ファ#→ソ」とかでも「落ち着いた」という感じがする。

調性感と言うのはなんとなく「落ち着く音」があってそこへ行く音が並列に、あるいはその前にあって「落ち着く」感じが強調されるとき調性感を感じることができる。ただし、落ち着く先の音がその調の主音だとは限らない。「落ち着く感」が音の間の「軽重」「主従」「濃淡」といった個別の印象をもたらすとき、調性感を感じる。

そうやってると調性感というのは案外簡単にできてしまう、ということがわかる。

こういうのを利用してワーグナーは調性をどんどん拡大していった。普通のカデンツの別の調への解決や、共通音を持ったまま別の調へ移ったり、半音階的な進行を導音とみなしたり、あるいはそれらをはぐらかしたり、ということをして遠隔調への転調の技法を充実させていった。

並行して聴き手の側も、ワーグナーの時代からそれ以降の作曲家たちによって「調性」を感じる耳が鍛えられていって、ちょっとしたことでもなんとなく「調性」を感じることができるようになってしまった、という面もある。おそらく、例えばバッハの時代の人がワーグナーを聴いても今の我々が聴くようには理解できないだろう(バッハ自身が聴いたとすれば、理解した上で「気持ち悪い」とか言うかも)。

そしてシェーンベルクは逆にこの「調性感」を積極的に無視した。シェーンベルクの話になるとキリがないので、その後のいわゆる「現代音楽」の時代に入ることにする。

7.4 現代音楽の調性感

20世紀に入ってシェーンベルクのやったことを拡大しよう、というよりはこれまでの作曲家がまだやってないことを探そう、という方向に当然動いていった。その結果「これからの芸術音楽に調、あるいは調性感があってはならない」みたいな風潮が出来上がっていったようにも思える。この「なんとなく調性感がある」というような音を避けるためには

- 長短二度

- 増四度(減五度)

- 長短七度

逆にこれだけで音楽を作れば完全に調性感はなくなってしまう。これが現代の、「調性感」に縛られない自由な音楽だ、というわけである。

実際に60年代70年代の「現代音楽」にはこういう音を使う音楽が溢れた。「現代音楽」に対するリテラシのない普通の人には変な音楽、どころか騒音雑音で聴くに耐えない、という反応がごくごく普通になった。現代音楽はクズゴミガラクタ時間の無駄であって普通の人間には不要なだけでなく有害である、とまで言われることもあった(誰に?)が、一方で今現在の50年後に比べると演奏機会も多く、映画やテレビなどの劇伴として聴かれることもずっと多かった。かのSF映画の金字塔「2001年宇宙の旅」ではリゲティの「アトモスフェール」や「ルクス・エテルナ」といった、リゲティの作品の中でも特に素人の耳に厳しい音楽が使われている。

日本では特に1970年の大阪万博で花盛りだったのを僕は覚えている。ごわーんという大きな金属塊を叩いたような音や、ぴよぴよぱかぱかという音ががずっと鳴っていたりして、なんとなく未来の音楽だ、みたいな雰囲気で普通の人もそれほど抵抗なく、というか楽しめるイベントの一部として受け入れていたように思える。

7.5 現代音楽の行き詰まり

一般のひとの現代音楽に対する印象はとりあえずおくとして、同時に鳴る、あるいは隣り合う2つの音をこの音程に限ってしまうと、11通りある選択の半分以上が使えない(協音程は6つあったけど不協音程は5つしかない)、ということになる。つまり調性にとらわれない自由を目指したのに、かえって選択肢を狭めてしまう、ということが起こる。原理原則がない「何をやってもいい」はずだったのに案外できないことが多くなってその結果、音楽の専門家以外の人にはどれも似たようなものに聴こえて、それぞれの曲の区別さえつかなくなっていった(素人に曲の区別がつかない理由はこれだけではないけど)。調だけを解体しても結局できることは限られているので、音楽のそれ以外の要素、音程そのものや、リズムや、起承転結といった構成や、あるいは記録手段としての楽譜や、楽器音も解体されていった。あらゆることが「なんでもあり」になって、そして発散してどんどん希薄になっていった。「4分33秒」はその極北だと僕は思っている。しかしそれは今回の話とは別なので、またこんど。

作曲家の西村朗さんがどこかで現代音楽を「素人が入ってきてはならない、高度な訓練を受けた作曲演奏評論のエリート専門家だけの「一見さんお断り」の世界」だと言っていた。西村さんが完全に否定的な意味で言ったかどうか、というと微妙だけど、なるほど、その通りだと僕も思う。音楽の「象牙の塔」化である。

もちろん今でもこういう現代音楽の延長で作曲を続けている作曲家はいる。一方で、行き詰まりを感じた、あるいはすでに古びてしまった、と感じる作曲家もいる。一般論として、ではあるけど、高度化した技法は、それ自身が主題となることがある。技術を売り物にする職人のようなものである。それはそれで商売として成り立っているし、特定の技法でなければ表現不可能な芸術もあり得る。また、技法そのものが芸術としての価値がある、という場合もある。

しかし本来、音楽は技法が先にあるわけではない。音楽だけでなく絵画彫刻文学すべてそうで、技法は手段に過ぎない。技法によって何を表現するか、どう表現するか、のほうが重要なはずである。

8 ショスタコーヴィチの調性感

8.1 ショスタコーヴィチの生きた時代

ショスタコーヴィチは1906年の生まれで、ショスタコーヴィチの少年時代はストラヴィンスキーがバレエ曲で大成功し、シェーンベルクが十二音技法を徐々に確立していき、ベルクやウェーベルンが盛んに作品を発表していたころである。音楽院では「モーツァルト的才能」を持ったショスタコーヴィチを純粋培養しようというふしがあるけど、交響曲1番を発表すると西側を含めて外界との接点が増えた。若い頃の憧れだったプロコフィエフなど周りの先輩方、同輩たちが新しい音楽技法を開発していて、西側のバルトークヒンデミットクルシェネクらの音楽を研究する機会も得た。当時は調性の拡大解体はもう当たり前のことだった。若いショスタコーヴィチは当然その影響を受けて、無調だけでなくいろいろな試みを自分の作品の中に取り込んでいた。交響曲第2番はあからさまにその影響があるし、オペラ「鼻」はその物語にふさわしい皮肉でグロテスクな音楽がそれこそ生き生きとハジけている(「鼻」を知らない人は是非聴いてみて欲しい。演奏機会が少ない(ロシア語なので西側ではさらに)のでなかなか出会うのは難しいんだけど、普通のオペラなら腹の出たバリトンがやるはずの偉そうな警察署長が超ハイテナーだったり、音程のない打楽器だけの合奏が延々数分も続いたりして、若いショスタコーヴィチの尖り加減がよくわかる。出だしとか偉そうな大尉に裏声があったりするところがベルクの「ヴォツェック」と似ていると言われるけど、「鼻」のほうがはちゃめちゃで漫画的になってて、似てるというと真面目なベルクに申し訳なく感じるほどイってしまっている)。

8.2 プラウダ批判と社会主義リアリズム

そして例の「プラウダ批判」で突然槍玉に上がる。実質的に国家元首から作品を否定され、国家のためになる「社会主義リアリズム」に沿った作品を書くように指示される。彼のそばにいるのは危険だと考えたカバレフスキーら身近な友人たちは離れていき、トハチェフスキーやメイエルホリドといった残ってくれた友人ばかりか、彼の肉親までも処刑されたり、シベリア送りになっていく。ピアノ演奏の依頼はなくなり、作品は演奏されず、収入は激減した。生活のために泣くなく国策映画の音楽を作ったりしてなんとか暮らすようになる。

「社会主義リアリズム」とはスターリンによれば「形式においては民族的、内容においては社会主義的」だそうで、それに沿った音楽とは何かというと、つまりは大衆にわかりやすく、聴いてカタルシスを得ることができる音楽ということになって、一見もっともらしそうではあるけど、評価が硬直化した結果、オリジナリティの欠如した退屈で凡庸な作品が量産されることになった(「レーニン万歳」「偉大なスターリン」「強いぞ赤軍」「労働は美しい」「楽しい農村」「工場で頑張ろう」「みんなで革命だ」...)。

8.3 ショスタコーヴィチの「社会主義リアリズム」に対する方針

ショスタコーヴィチは生きながらえるためには「社会主義リアリズム」に沿った作品を作るしかなかった。彼もその退屈で凡庸な作品を作ることになった。ただ晴れやかなだけのファンファーレ、不協和音のないむやみに明るい曲調、半音階はおろか転調さえしないメロディ、最後は判で押したようなトゥッティの主和音...交響曲第5番前後に書かれた映画音楽、「マキシムの青春」「偉大な市民」「銃を取る人」など(いくつかはYouTubeで聴くことができる)、聞くだけではショスタコーヴィチが書いたとは思えないような作品がある。またずっとあとの「ジダーノフ批判」のあとでは「ベルリン陥落」など作曲技術の高さと内容の空虚さが突出する作品がある。僕はよく知らないんだけど作品番号のついてない、今では忘れられたものもいっぱいあるような気がする。彼は生涯にわたり自分の音楽の才能にかなりの自信を持っていたと思われるので、そんな作品を作るのは苦痛だったに違いない。

さらにショスタコーヴィチからみたとき、ソ連邦内の民族音楽は「社会主義リアリズム」に沿った作曲家たちにあまりに大量に、しかも安易に刈り取りつくされ、手垢でべたべたになってしまった。ショスタコーヴィチにとって国内の民族音楽や固有の民謡などの引用はその同列に並ぶことになって、それもまた耐えられないことだったろう。作品に民族音楽そのまんまの引用が案外少ないのはそういった理由があると僕は思っている。

その結果の交響曲第5番である。この曲にまつわる話は有名なのでここに書く必要はないだろうけど、抽象的な純音楽である交響曲では、民族音楽を避けても不自然ではないし、歌詞や台本はないので言葉による主張が含まれることはない(当時の「社会主義リアリズム」に沿った作品はやはり声楽が多い)。自らの作曲家としてのプライドを捨てずに済み、かつ生きながらえて家族と共に生活を続けることができるギリギリの線にとりあえず落着できた、と安堵したに違いない。音楽を書くことをやめたら文字通り抜け殻になってしまう彼にとっては、西側の赤の他人からなんと言われようと、その結果としては上出来だった。

しかしその後も締め付けは容赦なく、5番での名誉回復が足かせにもなった。6番は批判を浴びることになって、7番で回復し、また9番で批判を浴びて「森の歌」でなんとか批判をかわし、また10番で批判を浴びる、という一進一退を経験することになった。

8.4 ユダヤ音楽とディミシュトスケール

一方で、この曲にもたくさん出てくる(らしい)ユダヤ風の音楽は、ロシア民族音楽とは異なる音階やリズムのボキャブラリをショスタコーヴィチが研究した結果ではないか、と僕は思っている。音楽や文学にかかわる友人たちにユダヤ系が多かったので、手軽な録音手段が無かった時代に、収集にはことかかなかったはずである。そして、ショスタコーヴィチはユダヤ音楽の研究から汎用的なディミニシュトスケールを手に入れた、と僕は思っている。

第10番のところでも書いたけど、ディミニシュトスケールはこのように

さらに、性格のはっきりしたナマのユダヤ音楽に比べるとディミニシュトスケールはずっとニュートラルな印象なので、使える場面ははるかに多くなる。

交響曲6番あたりからユダヤ風の音階が現れてくるが、それ以外の部分では音階的には不安定で、調性的な音階と半音階がまだら模様のパッチワークのようになっていることが多い。この時代、交響曲でいうと6〜9番あたりはあのハデな7番も含めて、2番のような前衛的な雰囲気はもちろんなく、4番のような個性的な衝突する半音もない、明らかに(僕が聴いてもわかるような)ユダヤ風の部分以外の音階や調性感だけをみると、どちらかと言えば地味な曲が多いように思える。

ディミシュトスケールが背景場面に使われるような汎用化が確立するのは交響曲10番、11番、ヴァイオリンコンチェルト1番あたりからだと僕は思っている。ディミシュトスケールの汎用化の結果、ショスタコーヴィチの音楽は安易さを排しながら素直さ自然さ聴きやすさを手に入れたように思える。それはちょうどソビエトの「雪解け」の時代で、その影響で音楽が変わったように言われることもあるけど、僕はユダヤ音楽の研究成果がこの時期にひと段落した結果、つまり作曲技法的な純粋に内的な変化の結果だと思っている。

ショスタコーヴィチの作品において、ユダヤ音楽風のボキャブラリの導入以上に、このディミニシュトスケールの汎用化は非常に重要なことだったと僕には思える。

8.5 ショスタコーヴィチとモダンな技法

プラウダ批判のあとに話は戻るけど、当時は「十二音技法」を使えば、いやそうでなくても外部から「十二音技法だ」という指摘があるだけで、その音楽内容に関わらず自動的に「ブルジョワ的」「形式主義」のレッテルを貼られて、非難される。他のあらゆるモダンな方法論、たとえばメシアンの「旋法」のシステムのようなものも当然同様である。そう言う外部からの制約ではなく、内面の声に正直な、内的必然性にのみ従った音を選ぶべきである、と考えたのではないか。12音も「十二音技法」ありきではなく、内なる声に従った結果、たまたま12音になりました、としたほうが望ましい。というよりもそうあるべきである、と思ったのではないか。例えば第2楽章の12音風のソロフレーズは、ところどころに欠落があって11音や10音しかないフレーズがある。これは西側の作曲家にとっては中途半端で徹底できていない、とみられることになるけど、ショスタコーヴィチにとって音楽は「技法ありき」ではない、という意思の現れだったのではないだろうか。つまり、徹底していないことが、むしろ「十二音技法」という外部的な束縛から自由であるということの表明なのではないか、という気が僕にはする。

8.6 ショスタコーヴィチとワーグナー、そしてマーラー

この15番の交響曲ではワーグナーのまるまる引用はあるけど、ワーグナー的な技法、例えば不協和音の別の調への解決とか、半音階を解決すべき導音とみなすとか、そういうある種「ねちっこい」調性の扱いをすることはほとんどない。彼の場合、遠隔調への転調はすぽんと接続されるだけ、不協和音はそのまま放置され、導音を解決するかのような半音階はでてこない。ワーグナーに比べるとずっと乾いてあっけらかんとしている。和声だけで言えば、音楽院での卒業制作である交響曲1番のほうがずっと複雑で難しいことをいっぱいやっている(ちなみに第1番は19歳の作曲家が作曲技法的にも管弦楽法的にも難しいことをやってるのに、空気を吸うように軽々と使いこなしているので先生先輩同僚たちはぶっ飛んだ。西側ではたまたま初演者のマリコから紹介を受けたワルターが西側初演をやったあと、ストコフスキー、トスカニーニらが好んで取り上げた。当時流行しつつあった即物主義的な音響に抵抗のあった世代の彼らは、第1番に若い世代の充実したロマンティシズムを見出したのではないか。彼らにとって単に少年が高い作曲技術を披露したぐらいでは、せいぜい犬や猿の芸当ぐらいにしか見えなかっただろう、と僕には思える。これもまた別の話ではあるけど)。

ショスタコーヴィチが「ワーグナー風」の和声展開をあまり使わなかった理由にはいくつかあると思うけど、もっとも大きな理由は簡単で、ワーグナーにはブルックナーやシェーンベルクをはじめ影響を受けた作曲家や、影響力のある支持者や熱狂的なシンパが大勢いて流行した時代が前にあって、それが過ぎたショスタコーヴィチの若い頃はワーグナー的なものは古臭い、いわば個性を発揮するためにはむしろ避けるべき過去の技法だった、ということだろう。

ワーグナー的なものを避ける先輩としてマーラーがいた。マーラーはブルックナーのようなワーグナーシンパだったかどうか僕はよく知らないけど、若い頃の作品「嘆きの歌」はワーグナー的な音響に溢れているように僕には聴こえる。その後のマーラーが自分の個性を確立するには、ワーグナーの呪縛から逃れる必要があった。

マーラーがどの時点で着想を得たのか僕はよく知らないけど、ワーグナー的な和声法から脱却するために対位法を利用した。複数の旋律が同時進行して、あからさまな伴奏音形を使わない。和声は旋律間の絡み合いの結果として浮かんでくる。マーラー本人も

「和声はない。ただ対位法だけが存在する」

と極端な言い方をしている。もちろん和声進行の前提なしにただ複数のメロディを鳴らすだけではぐちゃぐちゃになるので、作曲技法の一部として、と言う意味である。

その結果マーラーは、ワーグナーやそのあとのリヒャルト・シュトラウスのように分厚く塗りつぶされたような「よく鳴る」音響ではなく、同じような大オーケストラを使いながらすっきりと見通しの良い音色を手に入れた。

8.7 マーラーの影響

ショスタコーヴィチはほぼ生涯を通じて(少なくとも壮年期までは)マーラーをいつも研究していたふしがある。マーラーが単に交響曲作家としての先輩だった、というだけではないくらいいつもマーラーのスコアを手元に置いていたようだし、若い頃はあからさまにマーラーの影響が見られる曲を作曲した。ショスタコーヴィチは、まずマーラーの作曲姿勢に対する共感があって、そしてさらに十二音以外の手法によるワーグナーの呪縛から逃れる方法としてマーラーを研究したのではないか、と僕には思える。ショスタコーヴィチはマーラーほど対位法を多用したわけではなくて、メロディと伴奏がはっきりと分かれている場面もよくある。でも伴奏が和声的にメロディと独立しているのをみかける。これはマーラー的手法のショスタコーヴィチ的ヒネリなんではないかと僕には思える。また、オーケストラ曲でのクライマックスに向かう場面では、たいてい対位法的な要素が重要になっていることがほとんどでその結果、オーケストラの音色としてもワーグナーのようなぶりぶりした音響ではなく、マーラーに近い鳴らし方になっていると思う。

8.8 つまりまとめると

少なくとも見かけ上は「社会主義リアリズム」に沿っているように見える必要がある。それはつまり「十二音技法」などのあからさまなモダンな技法を使わないことである。またショスタコーヴィチ自身の内的要請として、凡庸な有象無象のマネのようなことはしたくない、つまりただ民族音楽の編曲のようなものでお茶を濁すのはやりたくない、しかし凡庸さを避ける手段としてワーグナーに代表される古臭い技法はもう使いたくない。そういった「社会主義リアリズム」に対してあからさまに反抗せず、その上でこれまでにない個性的な音楽を作り出す、と言う目標を自らに課したのだろう。

そのためには先生や先輩たちの音楽を肥やしにして、これまでとは異なるスケールを採用してそれに基づく独自の和声感と対位法を獲得しようとした、ということではないか、と僕は思っている。

そして、この絵が15番に対する、そしてショスタコーヴィチの作曲家としての姿勢に対する僕の見方をまとめた結論である。

ところで、僕はこのブログに他の人が何をしたなんと言った、ということは書かずに僕が思ったり感じたりしたことだけを書こうと思っているので、参考文献をあげることはあまりない。けど、今回はひとつだけあげることにする。

音楽之友社〔作曲家◎人と作品〕シリーズ

千葉潤 著「ショスタコーヴィチ」

この本は客観的なディテールが豊富で、ショスタコーヴィチがどういう状況にいたかということが生き生きとわかって面白い。そしていかに厳しい人生だったか、ということもよくわかって悲しくなる。

さて次回....

2020-03-12 21:42

nice!(1)

コメント(0)

コメント 0